2009年12月07日

家族の秘密「湖のほとりで」

今年は「家族の秘密」をテーマにした映画を多く見た。映画自体はそれをテーマとうたっていなくても、見る側の私には「これは家族の秘密が鍵だな」と思ったものが少なくなかった。

この「湖のほとりで」という静かなタイトルのイタリア映画も「家族の秘密」が描かれていた。北イタリアの小さな町に起こった殺人事件。刑事が、被害者とかかわりのあった人たちに聞き込みをしていくうちに、それぞれの人が持つ問題、悩みに直面する。

その刑事も、妻が若年認知症になり、施設に入っている。

彼の大学生の娘は母親に会いたがるが、母親はもう家族のことを認識できない。映画の最後のシーン、刑事と娘が母親のいる施設を訪れる。母は「恋人」と思われる男性と談笑しながら歩いている。母が近付いたとき、娘は母を見て微笑んだ。母も娘をじっと見て、微笑んだ。そしてまた「恋人」と歩いていった。

母は娘を見て、何か思い出したのだろうか、思い出そうとしたのだろうか。母親が近付いてくるときの娘の期待に満ちた笑顔は見るものの心にぐっときた。そばにいた父親は「君を見て笑っていたじゃないか。よかったな」と娘に言う。「よかったな」。簡単で気持ちが軽くなる言葉だ。問題を抱えていても毎日の生活の中に、小さな喜び、希望はあると信じたい。

ノート:監督・アンドレア・モライヨーリ、出演・トニ・セルヴィッロ、バレリア・ゴリーノ、ファヴリツィオ・ジアーニ

桜坂劇場で、12月6日

2009年12月06日

ファッションが教えてくれること

「プラダを着た悪魔」のモデルとなったといわれる、アメリカ版ヴォーグの編集長、アナ・ウィンターを取り上げた映画だ。

雑誌作りは何カ月も前からの準備で、そして、ファッション誌ともなれば嗅覚を働かせて「流行」を見つけていかなければならない。感性はもちろん、編集者の教養などが大きく影響するのではないか。そんなファッション誌に20年以上に渡り、編集長として携わってきたアナ。妥協を許さない完ぺき主義者で、ベテランの編集者の企画も簡単に「OK」とはならない。

映画で、インタビューにこたえるアナは、バリバリのキャリアウーマンという感じではなく、どこか文学少女がそのまま大人になったという雰囲気だ。イギリス人だからだろうか、これがアメリカ人だったら、「いけいけどんどん」の編集長だっただろう。

映画は、ファッション誌の「勝負」となる「9月特大号」ができるまでを追っているが、このタイトル「ファッションが教えてくれること」とは何だろう。

最近はそうでもないが長く日本人は「外見(洋服も含めて)よりも、心」が大切といわれてきたが、外見は心が表れるものである。その人がどんなに素晴らしいものを持っていようと、外見が今いちならその素晴らしいものもわからない、日の目をみないのである。つまり、外見、この映画に結び付けて「ファッション」とすると、その人の主張なのではないか。

ところで、「プラダを着た悪魔」でも、主人公のメリル・ストリープはスターバックスのコーヒーが大好きだったが、アナもスタバがお好みのようだった。自宅から職場へ行く道すがら、専用の運転手に「スタバに寄って」と頼むが、実際に店に行ってコーヒーを買うのは運転手か、それともアナ自らかと、私は考えてしまった。

ノート、監督 R.J・カトラー 桜坂劇場

2009年11月22日

シャーリーのシャネル

シャーリー・マクレーン演じる「ココ・シャネル」は、どこまでもシャーリー・シャネルだった。どんな映画で主人公を演じても、全部シャーリーになってしまう。それはすごいことだと思う。これがメリル・ストリープだったら、全身全霊でココ・シャネルになっていただろう。

おしゃまな表情のシャーリー。これまで文献などで読んだ本物のココ・シャネルはもっときどったツンとした人だったと思う(なんせ、フランス女だもんね)。ラストで、コレクションが成功して相棒役のマルコム・マクダウェル(いいおやじになっていた)を呼ぶときに、手でささっとおいでおいでをし、目で合図をするところなんて、シャーリーのおちゃめさが出ていると思った。デビュー作の「ハリーの災難」からのあの目のくりくりとしたかわいさである。

そんなシャーリーも、七十代半ばの貫録ある大女優である。自分の流儀をどこまでも貫くというのが、シャネルとの共通点だろう。

この映画は勇気をもらえる言葉がたくさん出てきた。若いときから、そういう言葉に「踊らせられた」私、やっぱりそんな言葉をもらったら、いつまでも希望を持ち続けられそう。大切だよね。

時代を作った女性を描いた映画は、たくさんの人に希望、未来、そして(また言います)勇気を与えると思う。

ノート:監督、クリスチャン・デュゲイ、出演、バルボラ・ボブローバ(若き日のシャネル)

11月19日、桜坂劇場

2009年11月03日

無法松の一生

小倉(福岡)の旅の楽しさも冷めやらぬ10月29日、タイミングよく小倉を舞台にした映画「無法松の一生」が桜坂劇場で公開されていたので見てきた。1943年公開の阪妻こと阪東妻三郎主演である。阪東は田村正和、田村亮(ロンドンブーツじゃないよ)の父親で、映画サイレント、トーキーにかけての大スターである。

人力車夫の松と、その尊敬する友人の未亡人と遺児との交流を描いた人情ものである。子供の幼年時代を沢村アキヲという子役が演じていて、現在の長門裕之である。

季節の移り変わりや子供の成長を、人力車の車輪、子の持ち物を通してカメラで見せていた。

この映画での驚きは、母親役(未亡人)の園井恵子である。美しく、凛としていて少し妖艶な雰囲気を出していた。この母親は夫の亡き後、優しい中にも子を「しっかりと育てねば」と心に誓い、強い意志を持って子に接していく。

この映画の公開後、園井の美貌と演技力は非常に評判になったらしい。当時、新劇の苦楽座というところに属していた園井は映画会社の関係者から契約の話が持ち込まれるが、彼女は演技の修行を積みたいと、劇団に残ることを選ぶ。私が読んだ彼女に関する文にはこう書かれてあった。「それが、取り返しのつかないことになる」。

彼女は、その後苦楽座のメンバーと移動演劇「桜隊」で全国各地を巡演する。1945年8月は中国、山陰地方をまわっていた。6日、広島にいた彼女らメンバーは、爆心地に近いところにいた。その日はなんともなく、とりあえず広島から出たほうがいいということで、神戸に向かう。神戸の後援者宅に落ち着いたあたりから園井は体に変調をきたす。高熱、痛みで悶絶を繰り返しながら、原爆投下から約2週間後の21日に亡くなる。また読んだ文を引用。「園井の死は戦後の日本芸能界において最大の損失であった」。

映画の人情話に感動もしたが、それ以上に、園井の一生に衝撃を受けた。

ノート、脚本:伊丹万作、監督:稲垣浩

2009年10月22日

名作、「細雪」

谷崎潤一郎の名作「細雪」を見てきた。1959年、島耕二監督である。この物語は大好きな作品で、長編ではあるが何度か読み返している。1930年代後半から40年代にかけての阪神間上流の生活文化を描いている。

原作で3女の雪子は教養はあるがほんとに大人しい娘としての印象しかなかったが、この映画での雪子は大人しいに変わりはなくても、芯のしっかりとした「本物」を見る目を持った人間として描かれている。山本富士子が妹や姉たちへの愛情こまやかな役を演じている。2女が京マチ子。日本を代表する女優の競演、演技もさることながら衣装(着物)がまた素晴らしい。

脇の男優陣は、これもそうそうたるスターの若かりしころで、川崎敬三、根上淳、菅原謙二、船越英二。このうち川崎敬三以外は鬼籍の人となった。川崎敬三は、我々の世代(40代)にはアフタヌーンショーの司会という印象が強いのだが、若い頃は甘い感じのする坊ちゃんである。

昔の映画は、内容もさることながら、懐かしいスターを見る楽しみもある。

ノート、出演、浦部粂子、三宅邦子、轟由起子、加納順子、

桜坂劇場(10月22日)。

2009年10月14日

おいしいの食べたい! 南極料理人

生つばごくりである。決して豪華な料理ばかりではない。むしろ普通の家庭料理が多い。

1年間、南極の「ドームふじ基地」の日々を料理を交えて描いた作品「南極料理人」。おもしろかったー。料理がおいしそうだったー。一緒に見た妹は、あの映画の中のおにぎりが食べたいという。「シャケ」「梅干し」「イクラ」・・・。また、料理人役の境雅人がおいしそうに作るんだ。そして、生瀬勝久以下の出演者がおいしそうに(ちょっと下品な人もいたけど)食べるんだ。

私がおいしそうだったのは、卵焼き、焼いた塩ジャケ、おみそしると普通の日本の朝食。こういう朝食は旅行でしか食べない。あ、祖父母の家では食べるかな。

しかし、1年間、8人しかいないところで暮らすなんてどうだろうか。室内で息がつまれば、外にでればいい。見渡す限りの大雪原だ。ストレスがたまれば外にでればいいか。文明の発達した今、ああいう未開の地に現代の人間が最低限(というか、ほとんど日本にいるのと同じ。インターネットは使えなかったかな)の生活ができる道具を運んだだけでもすごいと思う。

南極を去る日、堺が仕事場だった台所を部屋の隅から見渡していた。おそらくもう二度と来ることのない場所だ。そのシーンを見ながら、自分がかつて住んでいたパリのアパートやレンヌの屋根裏部屋のことを思い出した。フランスに旅行に行っても、おそらくもう二度と行かない場所だろう。

堺雅人はうふやしい、という感じ。私にはああいうタイプが合うと思うんだよな。そうとわかっていても、好きになるのは変な危ないやつ。あ、でも草食系だが堺も変な危ない奴っぽい。

ノート、監督:沖田修一、出演:きたろう、高良健吾、豊原功補

10月13日、桜坂劇場で。

2009年10月11日

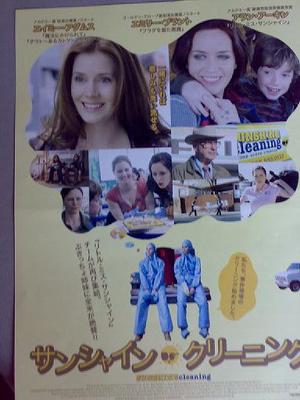

洗い流す・・・サンシャイン・クリーニング

「プラダを着た悪魔」で女王様、メリル・ストリープに振り回された若手2人、アン・ハザウェイ(「レイチェルの結婚」)とエミリー・ブラントは日本で最近公開された映画の中で、決して穏やかといえない家庭の二女役を演じている。それがそろいもそろって家族の「お荷物」「困ったちゃん」なのだ。「プラダ・・・」で緊張しすぎて、ピンと張っていた糸が切れたのかしら。「プラダ」は3,4年も前の映画で、その後にも2人は別の映画にでているのに。

私は俳優が映画の中で演じているのと、その俳優の実生活を組み合わせるのがけっこう好きーここまでは映画好きの単なるたわごとです。

事件現場をそうじする仕事なんて日本にあるのだろうか。警察がやっているのだろうか。

主人公の美しき姉妹、しかし何をやってもうまくいかない二人がやることになったのが、事件現場をきれいにする仕事。二人は「サンシャイン・クリーニング」という名称をつける。

姉、ローズ役のエイミー・アダムズは、整いすぎた美人。こんな美人が「負け犬」を演じるとリアリティがあって痛々しくなる。整いすぎているけれど、こういう美人はわりといると思う。普通っぽい。しっかりものだ。

妹がエミリー。大人になっても「永遠の反抗期」のようなかっこう、行動だが、幼いときに亡くなった母親の形見を今でも大切にしているとても純な娘の役だ。

この姉妹のおとっつぁんが、名優アラン・アーキン。オスカーをもらった「リトル・ミス・サンシャイン」でもユニークなじいさんを演じていたが、今回も変わったオヤジを演じている。

映画は二人の仕事を中心に、その仕事でかかわることになった人たちも交えて、この家族の悲喜こもごもを描いている。

この変わった家族は、母親が、娘が幼いときに自殺したという悲しいできごとがあった。母親は若い時、女優の卵だった。映画のラスト近く、姉がたまたま見たケーブル放送で母が若いころ出ていた映画が放映され、母が画面に登場していた。すぐに妹に電話する姉「お願い、電話に出て」。運良く家にいて電話にでた妹。姉からチャンネルを教えられすぐにリモコンを合わす。母のアップ。そして母の唯一のセリフ。姉妹は若き日の母に会うことができた。エミリーの大きな目から涙がどろどろとあふれ出ていた。

涙を流し、母と会うことによって、彼女らは自分のやることがわかってきた。特に妹の方が何かふっきれたように、これからの行くべき道を探そうと決心する。

「洗い流す」ことによって家族の絆を確認したこの映画も、家族愛の物語だったのだ。

ノート、監督:クリスティン・ジェフズ、出演:スティーブ・ザーン、クリストン・コリンズ・JR,

10月7日、桜坂劇場

2009年09月30日

ギヨーム、ベルサイユの子

フランス絶対王朝時代の栄華を誇ったベルサイユ宮殿。今も世界中からたくさんの観光客がくる。宮殿内の輝きはもちろんのこと、ルイ14世がパリのセーヌ川から水を引いたという池のある広大な庭。貧富の差のあった17世紀にこれほどのものを作ったのだから、後に起こるフランス革命は必然的だったといえる。

「ベルサイユの子」は、その宮殿のそばの森に住む浮浪者の男と母に置いていかれた(捨てられた)少年の話である。映画の最初のシーンは、行き場のない少年とその母親がその日のねぐらを探してあちこちさまようもので見ていて心が暗くなった。華やかなパリの街の一方にはこういう人たちがいる。

一時保護所みたいなところに預けられた少年とその母親はベルサイユの森に迷い込み、そこで「世を捨てた」生活をしているギヨーム・ドパルデュー演じるダミアンに会う。母はダミアンと一晩一緒に過ごしたあと、子を置いて姿をくらます。彼女の中には「息子をこの人にあずかってもらおう」というのがあったのかもしれない。

ダミアンとその息子エンゾは、一緒に生活していくわけだが、「世を捨てていた」ダミアンに、「大人」としての自覚が出てくる。ギヨームの「父親」ぶりがとてもいい。ダミアンは実家にもどり、父親にいろいろ言われながらも同居し、エンゾを自分の子として認知。小学校に入学させる。

ダミアンと父親とのつながりを見ていると、フランス人の家族関係の厳しさ、そして子(ここではエンゾ)に対する情、人間としての資格とでもいうのを感じた。血のつながらないエンゾを結局は、ダミアンの父とその妻が育てていくわけだが、この2人にとってエンゾはかけがえのない存在になっているのだ。

最後にエンゾを捨てた母が登場する。こういう人をどう評価するか。事情があって子を育てられなかった。なぜ生んだのか。ほんとうの父親は・・・。いろいろ考えた。身勝手という言葉が浮かぶ。

ダミアンは結局、普通の生活になじまなくて実家を出ていく。演じている俳優の実生活と役を私は結びつけるくせがあって、子をあつれきのあった父にまかせ家をあとにする彼に、ギヨームの実父(ジェラルド・ドパルデュー)との関係、そしてその画面での退場のしかたに、永遠に旅立つ(昨年10月死去)ことのサインのように思えた。

若いときはそれこそ美しい金髪の青年だったギヨーム。30代の後半になって、その美貌に深みが出てきて、個性的な父にだんだん似てきたなと思った。これから、どんな俳優になっていくのかと期待も大きかった。

ノート:監督・ピエール・ショレール、出演・マックス・ベセット・ド・マルグレーヴ、桜坂劇場で

2009年09月17日

レイチェルの結婚

シネマパレットで公開中の「レイチェルの結婚」を見てきた(9月16日)。

今年のアカデミー賞主演女優賞にノミネートされた若手、アン・ハサウェイが大胆でいて、すぐに破れてしまう薄い紙のようなもろい心を持った主人公のキムバリーを見事に演じている。妹を愛しながらも、爆弾を抱えた彼女をどこかでうとましく、そしておそれている姉をローズマリー・デーウィット。娘たちを愛し、気をつかう父親、ビル・アーウィン。結婚式の前日に家族がおおげんかになり、末っ子のイーサンの死に話が及んで、泣いてしまったところにはぐっときてしまった。

それぞれの家族にはそれぞれの歴史があり、それはいつも幸せな思いでばかりではない。掘り起こしたくない話、思い出したくない過去もある。幸せな毎日が続いても、それはときおり、いえ、いつも小さな骨となっていつもぎゅっと体、心の一部を刺している。きれいごとで、ちゃんちゃんと終わらせることなく、きっときっちりと家族で話あうことが、その一部を和らげていく方法なのだろうか。

映画の中での家族の言い争いは、見ていてとてもつらく、哀しく、感動的だった。レイチェルがキムの体を洗うシーンは涙が出た。結婚式もとてもよかった。波乱のある家族(というより主人公だけ)だが、しっかりと絆があり、それぞれをかけがえのない存在だと思っている。家族とはそういうものだと思う。

デボラ・ウィンガーがステキな中年のマダムになっていた。心に深く残る味わい深い映画だ。

ノート:監督、ジョナサン・デミ

2009年09月15日

ディア・ドクター

話題の西川美和監督の「ディア・ドクター」を見てきた(9月14日)。

笑福亭鶴瓶演じる医師がとってもいい人の役で、これが私には何かとてもうさんくさく思えた。役もそうだが、つるべえ自身も07年紅白の司会をしたあたりから「国民的」人気者になり、いい人っぽい位置にいる。私は画面をみながら役の上でも現実にもこいつはほんとにいい人なのだろうか、と考えながら見ていた。あの小さな目は何を考えているのだろうか、と。

唯一、いい人かもしれない、と思ったのは、八千草薫の家でごはんを食べながら野球の試合を見て、画面に映る「ストライク」「ボール」の説明をするところ。とっても自然で。「つるべーはほんまにええ人なんやなあ」と感じたが・・・、わからない。

瑛太はいつ見ても、彼の感性は素晴らしいと思う。「余命1カ月の花嫁」とほとんど変わらない演技だが、瑛太であって瑛太でなくなっているのが、若いのにえらい。私はほめすぎかなあ。

香川照之がオーバーアクションしていたらどうしようかと思ったが、とてもよかった。余貴美子もいつも大人の女性の責任と、ちょっとおちゃめなところを持っていてよかった。彼女はどんな映画でも圧倒的な存在感だ。すごく素敵な女性。八千草薫も可愛いかった。

私が最近見る邦画に必ず出ている3人衆、笹野高史、松重豊、岩松了。この人たちが脇を固め、面白さ倍増である。

ラストシーンに、西川の遊びというか感性のよさが出ていて、それを見て、フランスのアニエス・ジャウイという脚本も書き映画監督もした女優の初監督作品を思い出した。ジャウイが10年ほど前に、初めてメガホンを取った「ムッシュ・カシラギの恋(邦題)」はフランスで大ヒットしたのだが、そのラストシーンを見たときに、昨日の西川の映画のように思わず微笑んでしまった。

ノート:監督。西河美和 桜坂劇場で

2009年09月09日

名優たちの競演、「サブウェイ123、激突」

「サブウェイ」を見てきた(9月8日に)。おもしろかった。

まず、ジョン・トラボルタに驚いた。すごくよかった。目が泳いでて少しどころかかなり切れかかっている地下鉄乗っ取りの役がはまっていた。彼の映画では「お約束」のようにダンスのステップを踏むシーンがあるけど、それもなくて、ジョン・トラ、もう名優の粋だぜ。

それからデンゼル・ワシントン。彼に関してはいつもうなる演技だが、今回も素晴らしかった。彼の目もよかった。平凡な地下鉄マンの彼が事件に巻き込まれていく。ほんとに目が少し不安げで、ジョン・トラに「賄賂をもらったのか」と告白させられる場面で、目に涙を浮かべなたら「家族のために」と説明するのは、さすが、であった。

それから、ジョン・タットゥーロ。この人は若いころから役になりきり、肥ったり痩せたりしてきたカメレオン役者だけれど、50代になってすごく知的な捜査官を演じていた。初めてかっこいい、と思った。

内容はここでは書かないが、ハラハラドキドキ。そのほか、脇を固める俳優たちも緊張感あふれるストーリーを盛り上げていた。

ノート;監督、トニー・スコット

サンエー、メインプレイス内のシネマQで上映中。

2009年08月28日

「扉をたたく人」ー移民青年とのふれあい

「扉をたたく人(the Visitor)」を見てきた(8月25日)。普段の日の朝の時間帯にもかかわらず、桜坂劇場に行くとすごい人ごみで、まさか、それが私の見る映画だとは思わなかった。アメリカで4館でスタートし、それが口こみで広がり大ヒットにつながったというから、沖縄でもすでに見た人が「よかったよ」とあちこちで広げていったのかもしれない。

チラシに「心を閉ざしたニューヨーク」とあった。2001年の9月11日の同時テロ以来、アメリカは移民に対し厳しくなっているという。チラシの言葉は「外国人」に対し、「心を閉ざし」ているのか。そして「心を閉ざしたニューヨーク」は何年も生きることに活力を見いだせなかった映画の主人公・ウォルターのことなのか。

自分の留守にしていたアパートにいつの間にか住んでいた移民カップルと交流を始め、明るくなっていったウォルター。移民の青年タレクからジャンベというアフリカのドラムを習い、久しぶりに高揚感も味わう。ささいな、そして重大なことからタレクが警察につかまり、彼が不法滞在者だったことから入国管理事務所に拘置された。

ささいな、重大なことというのは、駅でチケットをかわずに改札を飛び越えたこと。ウォルターとタレクは、公園でジャンベの練習をした帰り駅へ急いだ。ちょうど地下鉄が着いたので、定期を持っていたタレクが「俺ので入ろう。大丈夫だ」と切符を買おうとしたウォルターに声をかけた。ほんとうはウォルターが無賃乗車をしたことになるのだが、おとりの警察官たちは、ウォルターのあとから改札を通ってきた肌の色が浅黒いタレクがただ乗りをしようとしたと思い捕まえたのだ。それから、不法滞在ということがわかった。私はこのシーンを見たとき、「おたづねもの」は交通違反で足が出る、というのを思い出した。比べるのは変だが。

それがあってから、「自分のせい」という罪の意識がタレクをなんとか助けたいと思ったのか、いや、すでに芽生えていた友情からだと思うが、ウォルターは、彼のために何度も移民局に通う。そして移民局で自分の国アメリカが、不法滞在移民へどんな扱いをしているか知っていくことになる。

アメリカや、フランス、イギリスなどの「先進国」は前世紀の初頭から多くの外国人を受け入れてきた。貧しい国や革命で国を追われた人々にとって、文明国であったそれらの国は外国人を受け入れ、彼らを労働力とし、また才能あるものは国の政治、文化に貢献した。しかし、20世紀も終わりになって、東欧民主革命、EU発足、アメリカでは前述した同時テロなどで、移民の増加に対し以前のように「誰でも受け入れる」寛大さはなくなってしまった。

ウォルターは実態を知って、移民局が「人間」をあまりに事務的に扱うことで「人の人生をなんだと思っているんだ」と大声を出してしまう。確かに「不法」はいけないことだ。しかし、誰にでも「人間として生きる権利」はある。ウォルターは、法の前のどうにもならない事実に爆発してしまった。

ベルギーのジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ監督の「ロルナの祈り」はベルギー国籍を得るためにアルバニアの女性が薬チュウの兄ちゃんと偽装結婚をしていた。イギリスのケン・ローチは「この自由な世界」で東欧の移民たちを相手に労働賃金を搾取して生計をたてていくイギリス女性を描いた。こういった映画を見ると、多くの外国人が住むようになった日本に住む私たちにとって、映画の中のことはけっして対岸の出来事ではないと思う。

ノート、監督:トム・マッカシー、出演:リチャード・ジェンキンス

ジェンキンスはこの映画で今年のオスカー主演男優賞にノミネートされた。春に公開されたコーエン兄弟のバーン・アフターリーディング」にも出ていた。さえないスポーツジムのオヤジ役だった。20数年前のウッディ・アレン監督の「ハンナとその姉妹」にも出ているらしい。DVD持っているので探してみよう。

2009年08月15日

「グッドモーニングベトナム」から「この素晴らしき世界」

1988年日本公開の「グッドモーニングベトナム」。いい映画だったね。ベトナムで兵士向けにDJをやるエイドリアンが、ある日、町でこれから戦闘地に行く兵士たちを乗せたトラックに遭遇する。エイドリアン、ロビン・ウィリアムスは、彼らにジョークを飛ばし盛り上げる。トラックが動き始めると、ロビン、なんともいえない顔で「さよなら」。そして、このアームストロングの名曲が流れてくるわけだが、とっても心に残るシーンです。

ロビン・ウイリアムスもこのころが最高! ベトナム人に対する彼のまなざしがとっても優しくて、彼の国がベトナムに対してやっていることに対してどこかに「申し訳ない」という表情が出てきたり、それが、いやみったらしくなくとてもいい。

ベトナムの、アジアのゆったりとした田園風景に、突然の爆弾、町の喧噪、といった画面に流れる「この素晴らしき世界」。いろんなことを考えて胸が熱くなる。

1987年アメリカ公開当時、この曲はリバイバルされ全米のチャート32位まで上がったそうだ。それから、ロビンが演じたDJのエイドリアン・ウロンナウアは実在の人物で現在は弁護士だそうです。

ノート 監督:バリー・レビンソン、出演;ロビン・ウィリアムス、フォレスト・ウィテカー、ブルーノ・カービー

2009年08月14日

「そんな彼なら捨てちゃえば」・・・そうだよ

木曜日のレイトショー(1100円)を利用して、妹とサンエーメインプレイス内のシネマQで「そんな彼なら捨てちゃえば(He’Just Not Into You)」を見てきた。夜の9時半からで、仕事帰りの女性と思われる人たちが圧倒的に多かった。こういう映画は女性同士で見て「そうだ、そうだ」と共感し合いたいね。

カップルの数だけ、その愛の形はあると思っているけど、やっぱり「法則」みたいなのがあるのか、けっこう、うなづけるセリフが多かったな。思いこみの激しいジジへのアレックスの助言は的を得ている。「連絡がないのは、君に興味がないから」。それから、ジジからのアレックスの言葉も。「私の方があなたより、愛するということを知っている。あなたは振られて傷つくのがこわいのよ」。ちょっとハラハラしながら、このジジの行動を見ていたけど、このセリフで、まあなんて素敵な子と思った。

ブラッピの元ツマ、ジェニファー演じるベス役のパパに、懐かしやクリス・クリストファーソン。この人、若いときからずっと同じで、全然年をとらない感じだ。

この映画は自分の身内のそっくりさんが出てその意味でも面白かった。ベン・アフレックは弟に似ているし(彼は清原にも似ている)、アレックス役のジャスティン・ロングはいとこのKちゃん、また、すっごいまじめ役をしていたジェニファー・コネリーは、知り合いの娘さん・・・。

仕事が終わって、こういう軽い映画を見ると、疲れも、ストレスも吹っ飛びそうだ。

あ、忘れてたドリュー・バリモア、スカーレット・ヨハンソンというハリウッドの元気娘たちも出ていたんだ。「E.T」のあの小さなドリューがもう35歳だよ。

ノート 監督:ケン・クワピス、出演:ベン・アフレック、ジェニファー・アニストン、ジェニファー・コネリー、スカーレッド・ヨハンソン、ドリュー・バリモア、ジニアー・グッドウィン、ジャスティン・ロング、クリス・クリストファーソン

2009年08月13日

6代目ボンドの「カジノ・ロワイヤル」

今のボンド、6代目になるダニエル・クレイグが登場した「007 カジノ・ロワイヤル」である。

ダニエルが6代目に決まったとき、前任者の人気が絶大だったので、アンチサイトも登場し、「金髪のボンドなんか見たくない」「変な顔のダニエルなんかいらない」ときつ~い書き込みがあったらしい。それだけに、この「カジノ・ロワイヤル」の公開初日の興行収入というのが、歴代の007作品の中で1位になったというニュースと聞いたときは、ダニエル・クレイグもうれしかっただろうし、私も彼のファンだったのでホっとした。ダニエルは、ムトゥビレー(元カレ)に似ているので、気になる俳優なのだ。

ボンド役は、ショーン・コネリーに始まり、ロジャー・ムーアはおいといて、その次のティモシー・ダルトンにも恋したワタシ。

ダニエル・クレイグのこの映画は、06年秋にパリで見た。実は久し振りの007で、見てびっくり。こんなに暴力的だったかいなと思ったのだ。007はもっとスマートに少しファンタジーもあったような気がしたのだが。リアルすぎて、画面が見れないところもあった。しかし、大好きなダニエルの映画、しばらくはボンドを続けそうなので、2年に1度ぐらいは楽しみだ。次の「慰めの報酬」ももちろん見ました。

ノート 監督:マーティン・キャンベル、出演:ダニエル・クレイグ、エヴァ・グリーン、ジャンカルロ・ジャンニーニ、ジュディ・デンチ

2009年08月11日

「夏時間の庭」

フランスの名画とアンティークに囲まれた美しい映画だ。庭の木々の緑と光が「印象派」というかんじだ。

3人きょうだい、総領がシャルル・ベルリング。控え目なハンサムという印象の人だったが、遺品の処分に奔走し、また、思春期の娘に手を焼きと忙しい中年を演じている。2番目が長女の、いつまでも言うことをきかない奔放な娘をフランスのオスカー女優、ジュリエット・ビノシュ。3番目が、先日見た「ロルナの祈り」で薬チュウの兄ちゃんを演じていたジェレミー・レニエ。

フランス人のある程度の財産のある家なら、この映画のように、有名な画家の絵とか、貴重な家具が残っているのだろうか。私がレンヌというフランスの地方都市にいたとき、仲良くしていた一家の居間には、セザンヌタッチの絵画が飾られていた。「セザンヌの絵っぽいですね」と聞くと、「わかるー、セザンヌの弟子だ描いたのよ」と言っていた。そういった美術史に名を残す画家の絵が生活の中にあるというのも、芸術大国フランスなのだろう。

映画の中では亡き母親の遺品を整理するにあたり、長男は複雑な思いがあったが、結局、国に管理してもらうことになる。ずっと、個人のものとして持っておくのがいいのか、どちらとも言えない。ただ、家具に関しては「使ってこそ意味があるのに」と、オルセー美術館に飾られたかつて母親が使っていた机をみながら言った長男の言葉に、私も同感だ。

夜の11時まで明るい夏時間のヨーロッパ。光さんさんとする庭で、昼食から始まり、デザート、果てしないおしゃべり、そして、夕食、食後のアルコールを飲みながらのおしゃべり。1日が長い。

いつもこの映画の画面に出てきた、グラスになみなみとつがれた赤ワイン。それを見ていると光がいっぱいの庭で、ワインの試飲会をしたくなった。

ノート 監督:オリヴィエ・アサイヤス、桜坂劇場で。

2009年08月08日

007 ロシアより愛をこめて

この映画を中3のときにテレビで見て、ショーン・コネリーおじさまに恋をした私は、早速、映画雑誌、スクリーンを買いに行った。すでにショーン・コネリーはジェームズ・ボンドを卒業していたので、彼にかんする情報はほとんどなかったが、その雑誌をむさぶるように読み、私は「本格的な」(基準はなんだろう)映画ファンになったのだ。

この予告編を見て、あのテレビ以来、30年近くもこの映画を見ていないことに気づいた。覚えているのは、ヒロイン、ダニエラ・ビアンキの美しさ、もちろんコネリーのかっこよさ、そして、列車内でのアクションシーンだ。

東西冷戦の真っただ中の1964年に日本公開。「東西冷戦」と書いたのは、ジェームス・ボンドはある意味でソビエト・ロシアとのからみが多かったからだ。この時期のイギリススパイものは、映画も小説もおもしろい。

アクションシーン満載の映画だが、まだまだファンタジーっぽいところもあって、007がとってもスマートな感じがする。

ノート 監督:テレンス・ヤング、出演:ショーン・コネリー、ダニエラ・ビアンキ、ロッテ・レーニャ、ロバート・ショウ

1964年公開当時のタイトルは「007 危機一発」、72年リバイバル公開で「ロシアより愛をこめて」

2009年08月08日

深い感動・・・「愛を読むひと」

哀しいほど衝撃的な映画だった。何の前知識もなく見たので、その後の余韻というものが重く、静かな感動となって襲ってきた。

「愛を読む人(The Reader)」。映画のチラシにこう書いてある。

「突然終わった年上の女性との恋。20年後、彼はなぜその本を朗読し、彼女に“声”を送り続けたのか? 少年の日の恋が、無償の愛へと変わるまで」

時代は、1950年代後半のドイツ。15歳の少年とずっと年上の女性との恋。少年が女性に本を朗読することで2人の儀式は始まった。

少年は法律を学ぶ学生になり、2人は戦争犯罪を問う裁判所で“再会”した。傍聴人と被告という立場で。女性の過去を追っていくと、戦時中、ナチス・ドイツに関わってくる。女性・ハンナは彼女自身の頑なに守っていた秘密のために、戦争の罪に問われ、不当な証言を受け入れて無期懲役となった。

彼女は文盲、字を読むことができなかった。だから、年下の恋人に本を読むことを頼んだのだ。

字を読むことができなかった。つまり、教育を受けることができなかった。それを受けるだけの余裕のない貧しい生まれだった。成人してからの仕事はおもに肉体を使うもの、単純な作業が多かった。仕事ぶりが認められ、少し「格」が上の事務関係への誘いがくると、彼女は拒否するかその職場を去るということをしていたのだ。

ハンナの戦争中の罪というのは、ユダヤ人の女性、子供を教会に押し込めてそこを焼いたというものだった。

映画の中で、その生き残りの1人、ユダヤ女性の幼少時の家族の写真を見ると胸がつかれた。その女性への同情というのではなく、ハンナに対する思いからだ。写真は裕福な家族が満面に笑みを見せていた。

ナチス・ドイツの罪というのは21世紀になっても裁かれ続けるだろう。この映画の中で、登場人物たちの過去において、その立場からその人に課せられた使命を考えると、大きなもの(組織、国家)に抗うことのできない人間の弱さ、限界に打ちひしがれてしまう。この映画の重く、深い衝撃というものは簡単に忘れられそうにない。

この作品で、今年のアカデミー賞主演女優賞をとったケイト・ウィンスレットは素晴らしかった。2000年代のメリル・ストリープという感じだ。主人公の少年が成人した役がレイフ・ファインズ、役作りなのか、体つきがもろ中年だった(62年生まれだからおじさんか)。

ノート 監督:スティーヴン・ダルドリー、出演:ケイト・ウィンスレット、レイフ・ファインズ、ブルーノ・ガンツ、セヴィット・クロス

サンエー・メインプレイ内シネマQで。

2009年07月29日

ストーンズが流れる「再会の時」

「The Big Chill」。邦題で「再会の時」。

アメリカの団塊、ベイビーブーマーたちが主人公。ミシガン州立大学の仲良しグループのメンバーの一人が自殺、その葬式に久し振りに会い、数年ぶりに仲間で過ごした週末を描いた作品。作られたのが1983年なので、ベイビーブーマーたちが30代後半、社会での中堅として活躍していたころの話である。彼らは会社重役、弁護士、医師、俳優、記者、主婦、と安定した生活をしている。ベトナム帰りで今もそれが心の傷になっているメンバーが一人いる。アメリカ反体制の象徴だったヒッピー文化の一翼をかついでいた当時の学生たちだが、大人になればみんなそれなりに落ち着いたのだ。

会話はポンポンはずみ、時代を思わせる語彙がたくさん出てくるが(体制打倒を叫んだ、実存主義は君の十八番、ワシントン大行進の夜・・・)、映画公開時、劇中の音楽も話題になった。マービン・ゲイの「悲しいうわさ」、アレサ・フランクリンの「アイ・アム・ア・ウーマン」、もっとあるけどタイトルがわからない。

紹介した音楽はローリング・ストーンズの「無情の世界(You Can’t Always Get What You Want)」。映画の最初のほうだが、故人の葬式で「亡くなったアレックスが好きだった歌を友人に弾いてもらいます」と牧師が言う。この曲が流れると悲しみにくれていた友人たちの顔に笑みがもどる。

監督はローレンス・カスダン。出演している俳優たちは、グレン・クローズ、トム・ベレンジャー、ウィリアム・ハート、ケビン・クライン、ジェフ・ゴールドグラム、ジョベス・ウィリアムス。亡くなった役はケビン・コスナーで、彼のシーンは本番では全部カットされたそうだ。オールスターズの出演で、彼らもベイビーブーマーである。もう還暦前後の人たちだが、アメリカ映画界には、ニコルソン、デ・ニーロ、パチーノ、レッドフォード、ホフマンと少し前の世代がバリバリに頑張っているので、どうしても彼らは「永遠の中堅」という感じがする。

私はこの映画が大好きで、昨年このDVDをアマゾンで取り寄せた。届いた翌日、ジャーナリストの筑紫哲也の訃報を知った。この映画が公開された1984年、東京新宿の「シネマスクエア東急」に見に行った。そのときのパンフレットに筑紫哲也が「この映画は日本でこそ作られるべきだった」と書いてあったのを思い出した。自身よりも一世代若い団塊の世代が経験した社会的出来事に、ジャーナリストとして現場にいた彼は、国は違えど映画の主人公たちにシンパシーを感じたのだろう。筑紫哲也とその世代を描いたこの映画は私の中で結びついている。

2009年07月28日

オダジョーと友和の東京散歩、「転々」

この予告編の最初をのシーンを見ると、オダギリジョーと三浦友和は親子か~と思わせる。両親が小さいときに死んだ役のオダジョーと子のいない中年役の友和。2人は、映画全編を通して、父と息子のにおいというのを放っている。

転々と、あてもなく(一応あるのだが)、東京を歩く2人。そこで出くわすいろいろなもの、さまざまな人。途中、友和のムトビレー(?)(方言で元カノ)の小泉今日子のところへ行き、彼女のめいもいて、この4人は「にわか家族」になる。家庭の味を知らないオダジョー(役の上で)は「これが家族」というものかとしみじみとする。めい役の吉高由里子にびっくり。超おもしろく、ユニーク。それでいてかわいい。こんな子がそばにいれば毎日ハッピーだろう。

人とのつながりなんてどういうふうに出来るかわからない。「血」がつながっていなくても、「あ、この人だ」と自分の心の父、母、師匠、というのにはピーンとくるはず。そういう出会いは大切にしたい。

ノート、監督:三木聡、出演:三浦友和、オダギリジョー、小泉今日子、岸辺一徳

桜坂劇場で見た。